「No.36」を使った種麹=秋田今野商店提供 岩手県で昨年販売が始まり、大ヒットした麴菌がある。名前は「No.36株」。36は分析上の試験番号だ。県内で造られる大吟醸酒の8割で使われ、全国の8割を超す県でも用いられている。業者への注文が相次ぎ、増産が追い付かない。

酒を造る時の発酵には糖分が欠かせない。糖分が含まれていない米が原料の場合、米に含まれるデンプンを麹菌を使って糖分に変えている。No.36を使った酒は「和三盆のような上品な甘さと軽快な後口」が特徴で、東日本大震災後に人気銘柄となった「AKABU」でも用いられる。

分析用の酒米を手に取る岩手県工業技術センターの佐藤稔英と米倉裕一=盛岡市 手掛けたのは岩手県工業技術センターで醸造技術部門を担う佐藤稔英(44)。酒米の稲の生育を確かめていた2017年に「稲霊(いなだま)」を見つけた。天候不順の時に稲穂につく黒い塊で初めて目にした。毒性があるため慎重に表面をこそげ落とすと麴菌であるコウジカビが入っていた。稲霊を使った酒造りが明治時代に実践されていたのを文献で知り、実用化にこぎ着けた。

バイオ技術により、近年の酒造りの進化はめまぐるしい。「日本酒史上、最高レベルに達した」とまで言われる。多くの造り手が「研究機関による分析が欠かせなくなった」と話す。

佐藤の担当は酒米だ。今年は8月が例年より寒く、9月は逆に暖かいという珍しい気象だった。南側の地域は出穂時期が早く、北側は遅かった。時期によって米の硬さが変わるため、酒蔵の仕込み計画を見ながら「洗米時の給水を2%減らした方がいい」などと個別に助言した。

東北6県の研究者たちは交流が盛んだ。山形県工業技術センターの元所長、小関敏彦(66・S49卒)の存在が大きい。佐藤の元上司で岩手県工業技術センター理事の米倉裕一(58)は20代のとき、東北清酒鑑評会の審査後の懇親会でひと世代上の小関から、決まって言われた。「オール東北で高め合わないと輝くことはできない。『自分の県だけで』と思っても続かない。順番に1位になればいいんだ」

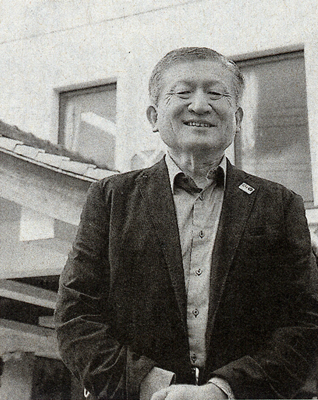

山形県酒造組合の特別顧問を務め、いまも第一線に立つ小関敏彦(S49卒)=山形市 小関は32歳の若さで山形県工業技術センターの醸造部門のトップになった。当時、山形県の酒は隣県の新潟や秋田に遅れを取っていた。ライバル関係にある杜氏たちを集めた勉強会を発足させた。杜氏たちは、他の蔵の酒をけなし、足の引っ張り合いばかりしていると小関の目には映った。勉強会の後には飲み会を開いた。「職場に偉い上司がいなかったのが幸いした。自由に振る舞えた」

小関は三つの決まり事を徹底させた。1.試飲したら必ずコメントする。褒めずに欠点を見つける。2.製造方法を聞かれたら教える。3.酒の悪口は本人の前で言う。平成十五酒造年度の全国新酒鑑評会で山形県は金賞受賞が全国で最多の県になった。

だが、いくらいい酒を造っても飲んでもらえなければ意味はない。全国新酒鑑評会で東北各県が実績を残すようになったとはいえ、県単位で見ればわずかだ。「東北」というブランドで押し出せば注目される。その小関イズムが世代を超えて東北の研究者に浸透している。

佐藤のもとに最近、全国新酒鑑評会で9連覇を続ける福島県の日本酒アドバイザー、鈴木賢二(61)から電話があった。「福島でもNo.36株を用いたいんだけど、どう扱えばいいの?」

2022年12月28日朝日新聞より

藩校興譲館、米沢中学、米沢一高、米沢西高、米沢興譲館高と続く米沢興譲館同窓会公式サイト

R6年度同窓会総会・懇親会は9月14日(土)開催。詳細はこちら